“有”这个字去掉里面那两横应该念什么?

总的来说,“有”字去掉两横就是“冇”,读作“mǎo”,是一个表示否定的汉字,常见于方言和口语表达中。

冇,读音是:mǎo,声母是m,韵母是ǎo,声调是三声。冇拼音:mǎo,部首冂部,部外笔画:2画,总笔画:4画 结构:左上包围,电码:0377,统一码:5187 释义:香港方言,没有的意思。

“有”字去掉里面的两横,是“冇”字。冇是一个汉字,普通话读音mǎo,本字“无”。在中国各地的方言中发音略为不同,但都是指“没”的意思。部首为冂,总笔画数为4。淮安话:读作:me,“没”的意思。如:冇(me)得;冇事。

政府发的文件中的“字”是什么意思?还有其他的吗?

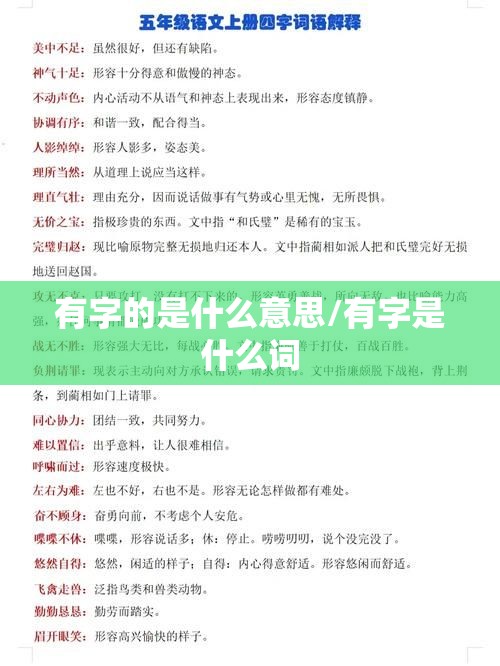

政府发的文件中的“字”,指机关制发公文的编号。发文字号由发文机关代字、年份和发文序号组成。机关代字一般由两个层次组成。第一个层次是发文机关代字,第二个层次是发文机关主办文件的部门的代字,但要求越简单越好。常用的还有发、函等。发一般是用于上级对下级发送的文件;函一般用于相互间没有隶属关系的机构间的行文信函。

文件的字号用于标识发文单位,建国初期国务院的文件格式是“国发×字”,其中的“×”用于区分文件类别。后来,“中发”和“国发”的文件中取消了“字”字,直接用编号来区分不同的文件。地方政府的文件也未使用“字”字,如“川府发(2006)第78号”一眼就能看出是四川省政府的文件。

行文中向上级报送的文件一般用字;行文中向下级或单位科室发文一般用发;行文中向平级单位发文一般用函。公文编号 一般包括机关代字、年号、顺序号。如:“国发〔1997〕5号”,代表的是国务院一九九七年第五号发文。

为什么古人名字有“字”?“字”指的是什么意思?

〖A〗、综上所述,古人的名字后有字和号,既是为了满足区分个体、表示德行的基本需求,也是为了体现传统文化的深厚内涵和礼仪规范。

〖B〗、古人的“字”与“小字”是有所区别的。所谓“字”,是古人除了名以外的别称,常常用来在社会交往中代替直接称呼名字,以示尊敬。而“小字”则多指幼年时由父母所取的较为亲昵的称呼,有时也用作乳名。(2)“名”,即个人的名字,是社会上用来标识个体的专有名词,是每个人在社会中使用的符号。

〖C〗、在中国古代文化中,一个人的名字不仅仅是简单的称呼,它承载着家族的期望与社会的规范。通常情况下,一个人在幼年时会有一个名字,这个名字是长辈为他起的,通常由一两个字组成,反映了家庭对他未来的期望。到了成年,特别是男子,会有一个“字”,它是根据家里的辈分来排列的。

〖D〗、在古代,名通常用作谦称或卑称,字则被视为有礼貌的称呼。平辈之间,除非非常熟悉,否则通常会使用字来相互称呼。 古代对名和字的称呼非常讲究。名用于谦称或对下称呼,而字则被视为对上或尊长的礼貌称呼。君主或父母的长辈的名更是不可提及,否则将被视为不敬或大逆不道。

〖E〗、在中国古代,姓和氏有着密切的联系。姓,比如现代所说的杨姓,实际上指的是李氏,源自于姬姓和祁姓。姓是不可以改变的,而氏则具有变异性。 自汉朝起,姓和氏逐渐合并,人们更多地使用氏来称呼,这一习俗一直延续到近代。因此,我们现在所说的姓,实际上是一个偏义复词,主要指氏。

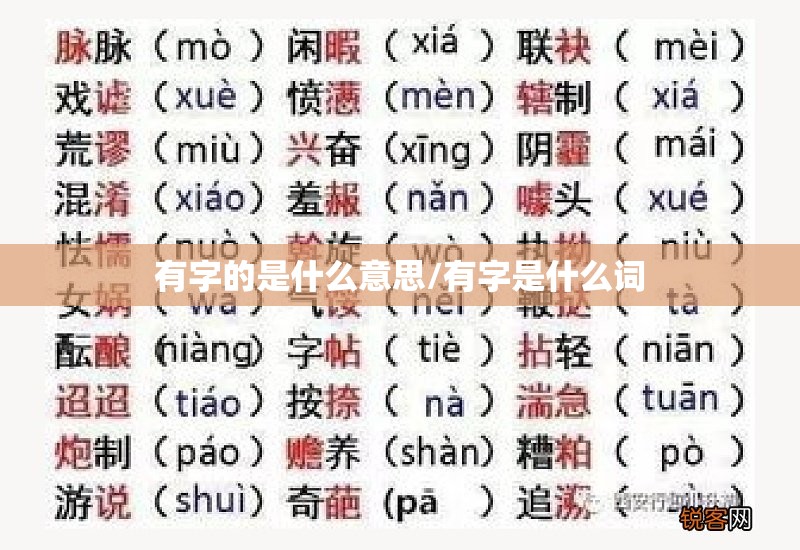

〖F〗、古人取表字非常讲究,其与名的联系也各有不同,常见的有并列式、辅助式、矛盾式、扩充式和延伸式等。并列式是指字和名意义相同或相通;辅助式是指字和名意思相近,互为补充;矛盾式是指字和名意思相反;扩充式是指字对名进行修饰性解释或补充;延伸式是指字是名字意思的延伸。

古人为什么有了姓名还有字呢?‘字’是什么意思?

古人在「姓名」之外另取「字」、「号」,主要是为了体现尊重、表达敬意以及彰显个人品味和才情,其中蕴含着丰富的文化与礼仪讲究。字: 社交尊称:字是古代社交中的重要符号,用于表达对个人的敬重。在社交场合,对同辈或晚辈使用字以示尊重。 身份提升:成年后通过冠礼获得字,这是对个人的敬重和身份的提升。

古代人除了姓名还有字,主要是因为“字”是古代社会中有身份的人的一种成年礼和尊称方式。具体来说:成年礼的标志:根据《礼记·曲礼》的记载,男子在二十岁行冠礼时取字,女子在十五岁行笄礼时取字。取字意味着一个人已经成年,具备了社会和家庭责任,值得他人尊重。

在古代,名通常用作谦称或卑称,字则被视为有礼貌的称呼。平辈之间,除非非常熟悉,否则通常会使用字来相互称呼。 古代对名和字的称呼非常讲究。名用于谦称或对下称呼,而字则被视为对上或尊长的礼貌称呼。君主或父母的长辈的名更是不可提及,否则将被视为不敬或大逆不道。

古人有了姓名还有字,主要是为了遵循严格的礼仪规范并体现对人际关系的重视。具体原因如下:礼仪规范:在古代社会,称呼他人时需遵循严格的礼仪。对于长者或地位较高的人,用字称呼以示尊重;而对于关系亲密或地位平等的人,可以用名字代替,以示友好。

古人呼名,是有许多忌讳的。《仪礼·士冠礼》云:“冠而字之,敬其名也。自谦称名,他人则称字也。”彼此地位相当者,尊称别人用字不用名,谦称自己用名不用字。如果他人是平辈,关系好,必称字而不用名,以示亲切。生疏的人之间称名,长辈或者高者对下称名。

古人除有名、字外,又多取号以代替名字。号是一种固定的别名,又称“别号”。早在周朝时,人们就已经开始取号。对此,《周礼》解释说,号为“尊其名更为美称焉”,意思是说,号是人在名、字之外的尊称或美称。早期的号具有这一特点,有号的人多是那些圣贤雅士。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏