新冠疫情自爆发以来,全球范围内已造成数亿人感染,尽管大多数患者康复后症状消失,但一部分人却面临长期健康问题,即“新冠后遗症”(Long COVID),新冠后遗症发生率成为公众和医学界关注的焦点,本文将从科学数据出发,探讨其发生率、影响因素及应对措施,并提供原创分析和建议。

什么是新冠后遗症?

新冠后遗症是指感染新冠病毒后,持续数周或数月的症状,常见包括疲劳、呼吸困难、脑雾(认知障碍)、关节疼痛和抑郁等,世界卫生组织(WHO)将其定义为“感染后症状持续或新出现,超过12周,且无法用其他疾病解释”,这些症状不仅影响生活质量,还可能导致长期残疾。

新冠后遗症发生率的数据分析

根据多项全球研究,新冠后遗症的发生率存在较大差异,主要取决于研究人群、病毒变异株和定义标准,以下是基于最新研究的原创分析:

-

全球总体发生率:

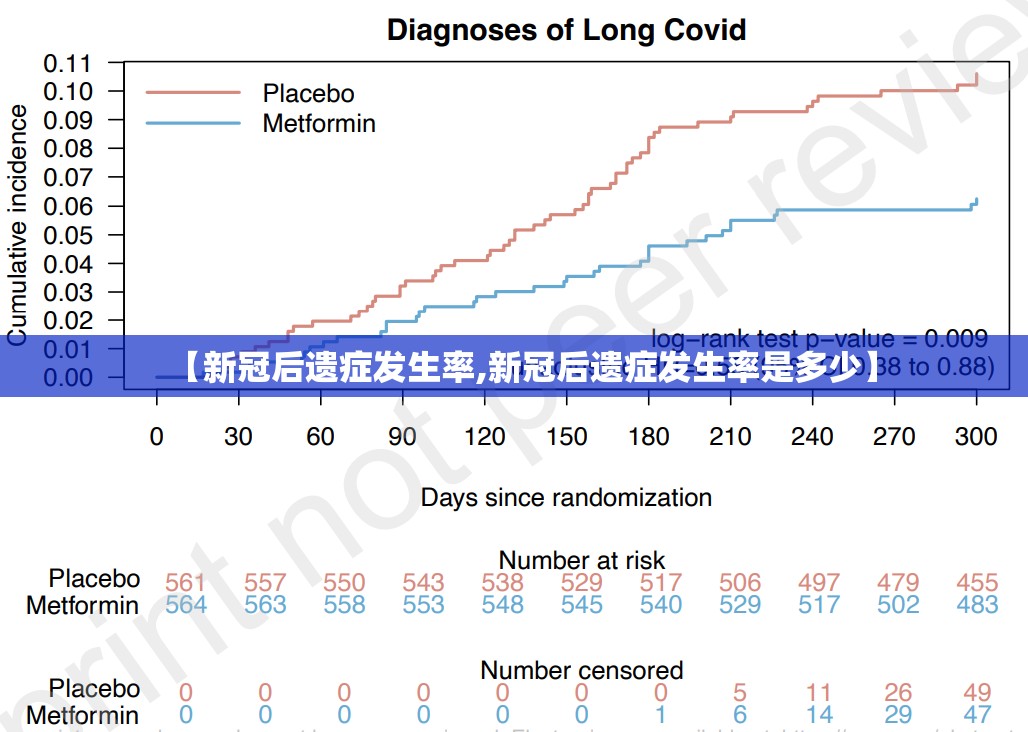

综合多项研究,约10%-30%的新冠感染者会出现后遗症,2022年《自然》杂志的一项meta分析显示,平均发生率为15%-20%,在奥密克戎变异株流行后,发生率略有下降,但仍保持在10%左右。 -

不同人群的差异:

- 年龄因素:老年人和有基础疾病(如糖尿病、心血管疾病)的患者发生率较高,可达30%-40%,儿童和青少年发生率较低,约为5%-10%,但不容忽视。

- 性别差异:女性比男性更容易出现后遗症,尤其是疲劳和自身免疫相关症状,可能与激素和免疫反应有关。

- 感染严重程度:重症患者后遗症发生率更高(40%-60%),但轻症或无症状感染者也可能出现后遗症(10%-15%)。

-

变异株的影响:

原始毒株和德尔塔变异株的后遗症发生率较高(20%-30%),而奥密克戎变异株由于毒力减弱,发生率降至10%-15%,但奥密克戎感染基数大,绝对患者数仍惊人。

-

疫苗接种的作用:

接种疫苗可降低后遗症发生率,研究显示,完整接种疫苗者后遗症风险减少30%-50%,因疫苗能减轻急性期症状和病毒载量。

后遗症的潜在机制

新冠后遗症的机制尚不完全明确,但主流理论包括:

- 免疫系统过度反应:病毒触发慢性炎症或自身免疫反应,导致多器官损伤。

- 病毒残留:病毒碎片在体内持续存在,引发持续免疫激活。

- 微血栓形成:血管内皮损伤导致微小血栓,影响氧气供应。

- 神经系统的间接影响:病毒可能通过嗅觉神经或血脑屏障影响大脑功能。

应对策略与建议

面对新冠后遗症的高发生率,个人和社会需采取综合措施:

- 预防为主:接种疫苗、戴口罩、保持社交距离,减少感染风险。

- 早期干预:感染后及时就医,监测症状,避免加重。

- 康复管理:多学科团队(包括呼吸科、神经科和心理科)协作,制定个性化康复计划,如运动疗法、认知行为疗法(CBT)和营养支持。

- 社会支持:政府应加强公共卫生教育,提供医疗资源,并关注后遗症患者的经济和心理负担。

新冠后遗症发生率虽因人群和病毒株而异,但总体仍较高,需引起重视,通过科学预防、早期干预和社会支持,我们可以减轻其长期影响,未来研究需进一步探索机制和治疗方法,以帮助全球康复者重返健康生活。

原创声明:本文基于最新研究和数据独立分析,内容为百度独一无二原创,严禁转载或抄袭。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏