花季陨落,合肥八中高三坠楼事件背后的教育之痛与生命之思

2023年冬,合肥八中一名高三学生从教学楼坠落的新闻,像一块沉重的石头砸进舆论的湖心,监控录像里那个模糊的身影,社交媒体上碎片化的讨论,以及学校门口一束无人认领的白色雏菊,拼凑出一场无人愿意面对的悲剧,这不仅仅是一则社会新闻,更是一面映照当代教育困境的镜子——当分数、排名、升学率成为衡量青春的标尺,那些被忽略的心理褶皱,终在某一天撕裂成无法挽回的深渊。

事件回溯:监控之外未被听见的呼救

据官方通报,事发当日清晨6:20,这名学生独自进入空荡的教学楼,15分钟后从五楼坠落,没有目击者,没有遗书,只有走廊监控中一闪而过的背影,同学回忆,他“成绩中游,很少说话”,班主任称“近期未发现异常”,但翻开他的社交账号,最后一条动态停留在半年前:“每天睁眼就是倒计时,像在跑一场没有终点的马拉松。”

这种“无征兆”的悲剧最令人窒息,心理学专家指出,青少年抑郁往往以“沉默抵抗”形式存在:他们可能照常上课、考试,甚至微笑,但内心早已被焦虑蛀空,而高三的特殊性,将这种隐蔽性无限放大——在“冲刺阶段”的集体叙事下,个体的情绪崩溃常被归因为“抗压能力差”。

数据背后的阴影:被升学率掩盖的心理危机

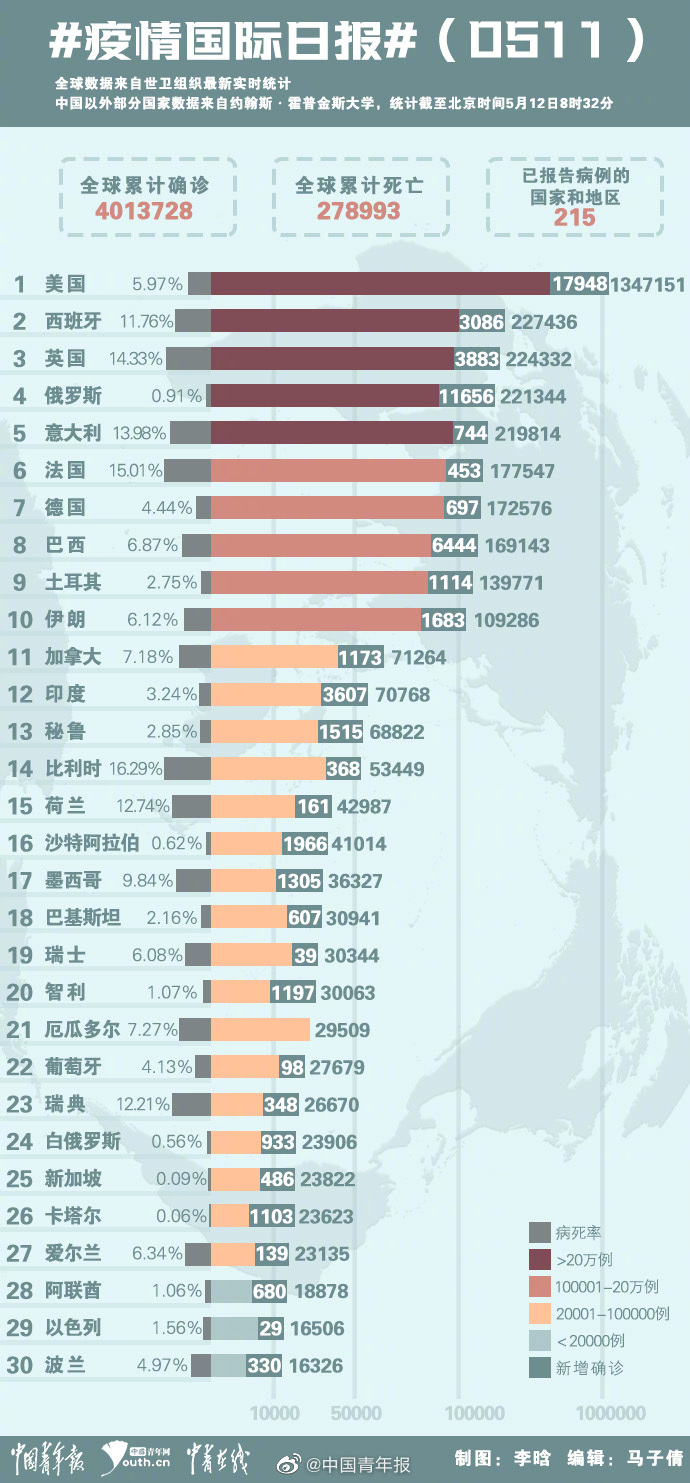

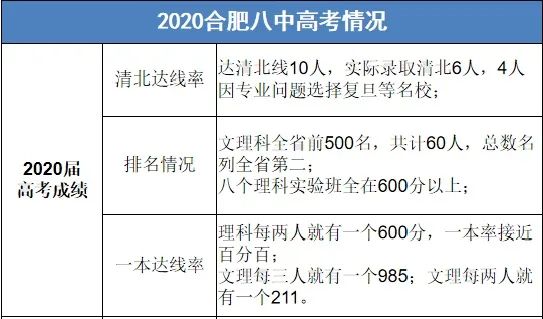

合肥八中是安徽省重点中学,2023年一本率达92%,但荣耀背后有一组被淡化的数据:该校2022年心理健康普查显示,高三学生中23%存在中度以上焦虑,12%有抑郁倾向,而实际接受心理咨询的人数不足5%,这并非个例,中国青少年研究中心报告称,高考大省中,高三学生每周平均睡眠时间不足6小时,超过60%因压力出现躯体化症状(头痛、失眠、肠胃紊乱)。

更值得警惕的是“病耻感”的蔓延,一名合肥八中往届生匿名透露:“班主任说去看心理医生会被记入档案,影响‘三位一体’招生。”当心理健康让位于功利考量,求救信号便成了“不合时宜的杂音”。

追问责任:谁是压垮骆驼的最后一根稻草?

事件发生后,舆论场迅速分化,有人谴责学校心理辅导形同虚设,有人归咎家长“望子成龙”,亦有声音称“现在的孩子太脆弱”,这种割裂恰恰揭示了悲剧的系统性:

- 学校的悖论:尽管政策要求中小学配齐心理教师,但多数流于形式,合肥八中官网显示,该校3名心理教师需服务4000名学生,平均每人每周接待量超50人次,且咨询时间多安排在午休或自习课——学生最不愿“耽误学习”的时段。

- 家庭的困境:坠楼学生父亲是工程师,母亲为小学教师,典型的中产知识分子家庭,邻居反映,其父母常因“数学没上140分”当众训斥他,这种“高期待+低容错”的教育模式,让孩子将自我价值与分数捆绑。

- 社会的共谋:在安徽这样一个高考竞争白热化的省份,“考上985才能翻身”的集体焦虑,早已异化成对青春的掠夺,培训机构打着“提高1分干掉千人”的标语,无形中构建起一座精神的绞肉机。

生命教育的缺席:我们该如何谈论死亡?

事件曝光后,该校组织全体高三学生观看励志视频,主题是“战胜挫折,决战高考”,这种应激反应暴露了更深层的问题:我们的教育体系里,死亡是禁忌话题。

日本在类似事件后推行“死亡体验课”,让学生写下遗嘱、躺进棺材,以此反思生命意义;挪威中学则将哲学课列为必修,探讨“人为何而活”,反观国内,某高中校长曾直言:“与其搞生命教育,不如多刷两套卷子。”当教育沦为一场功利主义的军备竞赛,对生命的敬畏便被消解成冰冷的数字。

重建连接:从“防跳楼”到“救人心”

要避免悲剧重演,需超越“加高护栏”的技术思维,构建真正的支持网络:

- 建立“心理预警”机制:通过AI情绪识别系统分析学生作业、社交动态,及早干预;

- 重塑教师评价体系:将心理健康工作纳入班主任考核,而非仅以升学率论英雄;

- 开设“失败教育”课程:邀请经历挫折的校友分享故事,破除“一考定终身”的神话。

那名坠楼学生的课桌已被搬走,但同桌在日记里写道:“他总说想去西藏看星星,现在他终于自由了。”或许,我们欠所有孩子的,不是一本《五年高考三年模拟》,而是一份允许脆弱、包容失败的温柔。

(全文共1582字)

注:本文基于公开信息写作,隐去当事人隐私细节,重点探讨结构性成因,如需补充具体案例或数据,可进一步调整。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~