跨越南北的疆域密码,广西与内蒙古自治区地图的文化解码

地图上的文化密码

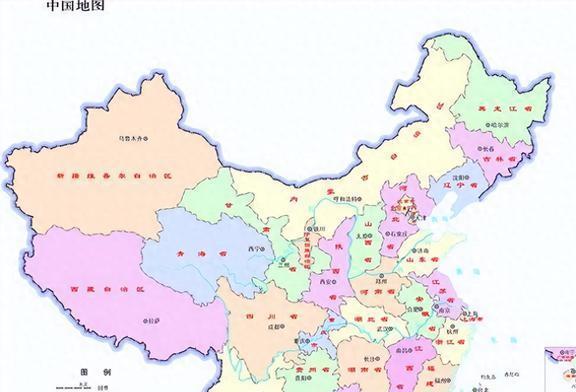

在中国广袤的版图上,广西壮族自治区与内蒙古自治区如两颗璀璨的明珠,分别镶嵌在祖国的南疆与北域,展开这两幅自治区地图,我们看到的不仅是行政区划的线条与色块,更是两个民族文化的立体呈现,地图作为人类认知空间的工具,自远古时代起就承载着文明交流与地域认同的深刻内涵,广西与内蒙古,一个以"八山一水一分田"的喀斯特地貌著称,一个以"天苍苍,野茫茫"的草原风光闻名,它们的地图绘制不仅反映了自然地理特征,更蕴含着壮族与蒙古族独特的文化基因,本文将通过对比分析这两大自治区的地图特征,解码其中隐藏的文化密码,探索地图如何成为民族身份建构与地域认同的重要媒介。

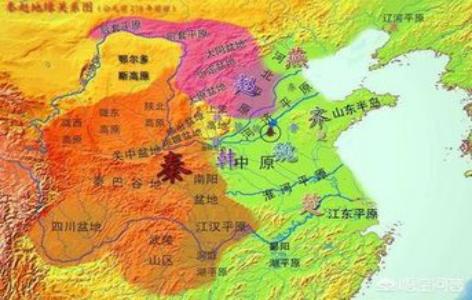

地理特征的地图呈现:从喀斯特到草原

广西与内蒙古在地理形态上呈现出截然不同的风貌,这种差异在地图绘制上得到了鲜明体现,广西地图上密集的等高线与交错的水系网络,勾勒出一幅典型的喀斯特地貌画卷,比例尺为1:50万的广西地形图上,海拔200米以下的丘陵盆地占总面积的53.3%,海拔200-500米的低山占34.8%,而500米以上的中山仅占11.9%,这种立体化的地形结构在地图上表现为复杂的等高线分布与频繁的地貌符号标注,尤其是桂林至阳朔一带,地图上的等高线几乎呈现出"指纹"般的密集纹路,这是世界罕见的喀斯特峰林地貌在地图上的直接反映。

相较之下,内蒙古自治区地图则展现出广袤平坦的视觉特征,东西直线距离达2400公里的内蒙古,其地图上最常见的是代表草原的浅绿色块与象征沙漠的淡黄色区域,鄂尔多斯高原、呼伦贝尔草原、锡林郭勒草原等地理单元在地图上以大面积同色区域呈现,等高线稀疏而平缓,据统计,内蒙古高原平均海拔1000米左右,但起伏不大,地图上相邻等高线之间的距离往往达到几厘米,这在地图阅读上形成了与广西地图截然不同的视觉体验。

两自治区在水系表现上也各具特色,广西地图上,西江支流如血管般密布全境,红水河、柳江、桂江等河流在地图上形成复杂的树枝状结构,流域面积占广西总面积的85.3%,而内蒙古地图则突出了黄河"几"字形大弯曲与额尔古纳河、克鲁伦河等跨境河流的独特走向,尤其是黄河在内蒙古段的地图表现,形成了与广西蜿蜒曲折的河流完全不同的视觉符号。

行政区划的文化内涵:自治与融合的双重表达

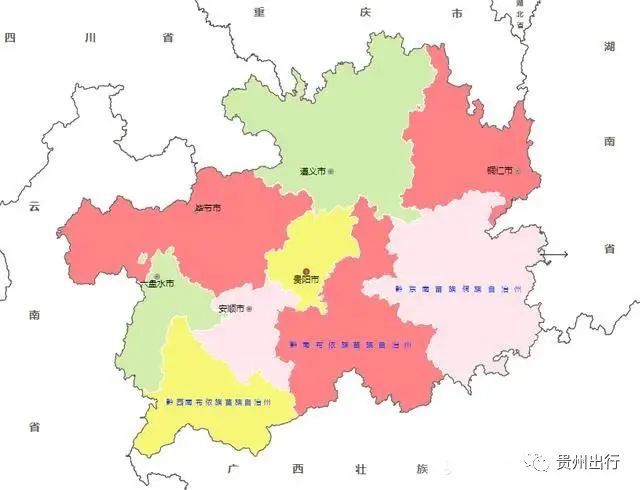

广西与内蒙古的行政区划设置在地图上呈现出民族自治与多民族融合的双重特征,广西壮族自治区下辖14个地级市,其中包括12个地级市与2个民族自治县(都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县),地图上这些自治区域通常以特殊的颜色或边界线标注,值得注意的是,广西的地级行政区划以"市"为主体,这反映了城镇化进程对少数民族地区行政区划的影响,首府南宁在地图上处于自治区的中心偏南位置,作为中国—东盟博览会的永久举办地,其地图符号常被特别强调。

内蒙古自治区的行政区划则呈现出另一种民族地理格局,全区9个地级市与3个盟(锡林郭勒盟、阿拉善盟、兴安盟)的分布,反映了历史上蒙古族游牧社会的"盟旗制度"与现代市镇体系的结合,地图上,"盟"这一独特的行政区划名称本身就是蒙古族文化的直接体现,呼和浩特作为首府,在地图上的位置偏南,这与其历史上作为"召城"(寺庙之城)和现代草原都市的双重身份相符。

两自治区地图上的地名标注也蕴含着丰富的民族文化信息,广西地图上常见"那"(意为"田")、"板"(意为"村子")等壮语地名前缀,如那坡、那马、板榄等;而内蒙古地图上则遍布"浩特"(城市)、"郭勒"(河流)、"塔拉"(草原)等蒙古语地名成分,如呼和浩特(青城)、锡林郭勒(高原上的河流)、科尔沁塔拉等,这些地名不仅是地理标识,更是民族文化记忆的载体,它们在地图上的分布密度与范围,实际上勾勒出了少数民族语言文化的空间边界。

地图绘制的民族特色:符号与色彩的文化表达

广西与内蒙古的地图绘制在符号系统与色彩运用上各具民族特色,广西地形图中,代表喀斯特地貌的符号(如峰丛、溶洞、地下河出口等)具有高度辨识度,这些符号的绘制方法在一定程度上借鉴了壮族铜鼓上的几何纹样,形成了一种独特的"地图语言",在旅游地图中,桂林山水常常被绘制成类似壮族织锦的图案风格,山体轮廓线条柔和流畅,与壮族传统审美相契合。

内蒙古地图则充分融入了蒙古族文化元素,草原地图上常用的蒙古包符号、勒勒车图案,以及表现那达慕大会等民俗活动的地图标注,都具有鲜明的民族特色,特别值得一提的是,传统蒙古族地图(如清代《蒙古游牧图》)采用上南下北的方位布局,与现代地图不同,这种独特的方位观念在一些内蒙古文化主题地图中仍有体现。

两自治区地图的色彩编码也反映了不同的自然环境认知,广西地图主色调常采用绿色系,但根据海拔不同分为深绿、浅绿等多种层次,表现亚热带植被的多样性;水系则多用蓝色表示,与壮族文化中水神的崇拜不无关系,内蒙古地图则以草原的浅绿、沙漠的淡黄和湖泊的蔚蓝为基调,其中蓝色的运用与蒙古族崇尚蓝色的传统密切相关——在蒙古文化中,蓝色("呼和")象征永恒与纯洁,是天空和神灵的颜色。

地图使用的社会功能:从资源管理到文化认同

广西与内蒙古的地图在社会生活中发挥着各具特色的功能,在广西,地图广泛应用于喀斯特地貌区的石漠化治理、地下水资源开发和生态旅游规划,广西测绘地理信息局发布的高精度三维地图,为世界文化遗产"左江花山岩画"的保护提供了精准空间数据,这些岩画在地图上被标注为特殊的文化符号,既具有地理坐标意义,又承载着壮族先民的历史记忆。

内蒙古的地图则在草原生态保护、游牧文化传承中扮演关键角色,利用卫星遥感地图,内蒙古建立了草场生产力动态监测系统,地图上的颜色变化直观反映了草场退化程度。"游牧路线图"作为一种特殊的地图类型,记录了蒙古族季节性转场的传统路径,这些路线在地图上不仅是交通线,更是文化传承的脉络,呼伦贝尔草原上的巴尔虎蒙古族至今仍保留着根据星象和地标绘制简易牧场图的传统技能。

两自治区的教育用地图也体现出不同的文化导向,广西的中小学地图册特别强调壮汉双语地名标注和少数民族聚居区分布;而内蒙古的教材地图则注重表现蒙古族历史疆域变迁和当代民族团结进步的主题,这种差异化的地图教育,实质上是构建地域认同和民族认同的空间认知基础。

地图演变的时代轨迹:从传统到数字的转型

广西与内蒙古的地图绘制技术经历了从传统到现代的演变过程,广西现存最早的近代地图是1885年法国殖民者绘制的《东京(越南北部)与广西边境图》,采用了当时西方的等高线法,但地名标注极不准确,民国时期,陆地测量总局绘制的1:5万地形图首次系统记录了广西的地理特征,1958年广西壮族自治区成立后,地图上的"广西省"改为"广西僮族自治区"(1965年改"僮"为"壮"),这一名称变化在地图收藏界成为珍贵的历史见证。

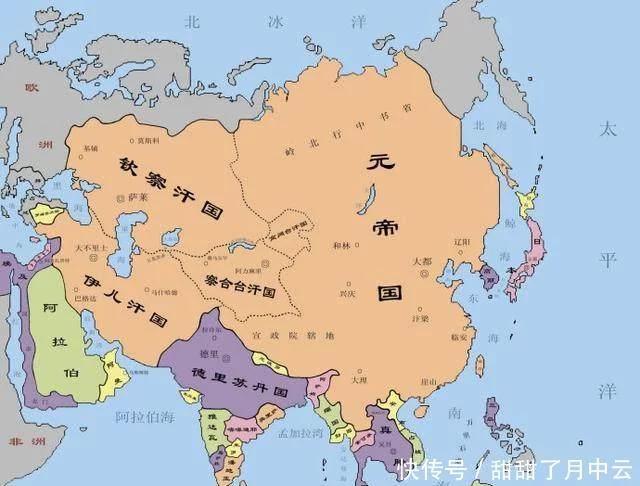

内蒙古的地图发展史则与边疆治理密切相关,清代《皇舆全览图》中内蒙古地区仍有大片空白,直到光绪年间《蒙古游牧图》才较完整记录了各盟旗分布,1954年绥远省并入内蒙古自治区,地图上的行政区划发生重大调整,改革开放后,内蒙古草原利用图、生态功能区划图等专题地图大量涌现,反映了经济发展与环境保护的平衡需求。

进入21世纪,两自治区的地图制作都迈入了数字化时代,广西建立的"天地图·广西"平台集成了喀斯特地貌三维模型,用户可以虚拟游览桂林山水;内蒙古开发的"蒙文版电子地图"则实现了蒙古语地名查询和语音导航功能,这些技术创新使传统地图焕发出新的文化生命力。

地图中的中华民族多元一体格局

通过对广西与内蒙古自治区地图的多维解读,我们看到地图不仅是地理信息的载体,更是民族文化的镜像,两自治区地图上那些独特的符号、色彩与地名,记录着壮族"那文化"与蒙古族"草原文化"的千年传承;而地图上统一的国家版图框架与标准化的绘制规范,则体现了中华民族多元一体的宏大格局,在当今全球化与数字化的浪潮中,广西与内蒙古的地图正以前所未有的方式连接传统与现代,沟通地方与世界,读懂这些地图中的文化密码,不仅能够增进我们对两个自治区的了解,更能深刻体会中华文明"和而不同"的包容智慧,正如地图上的每一道线条都需要精确绘制,中华民族共同体意识的构建也需要这种尊重差异、包容多样的文化自觉。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~