安徽合肥疫情起因探析,溯源、传播与防控策略

"安徽合肥疫情起因深度解析:从输入风险到社区传播的防控挑战"**

2022年,安徽合肥在经历长时间的低风险状态后,突然出现新一轮本土疫情,引发社会广泛关注,此次疫情的起因涉及多方面因素,包括输入性病例、社区隐匿传播、防控漏洞等,本文将从疫情背景、溯源分析、传播特点、防控措施及经验教训等方面,全面探讨合肥疫情的起因及其应对策略。

疫情背景:合肥的防疫形势

合肥作为安徽省省会,是长三角地区的重要城市之一,人口流动频繁,经济活跃,在2020年至2021年期间,合肥的疫情防控表现较为稳定,未出现大规模暴发,2022年春季,合肥突然报告多例本土确诊病例,部分病例源头不明,迅速形成社区传播链。

此次疫情主要集中在合肥市蜀山区、包河区等人口密集区域,涉及学校、商场、企业等多个场所,使得防控难度加大。

疫情起因溯源分析

输入性病例引发本地传播

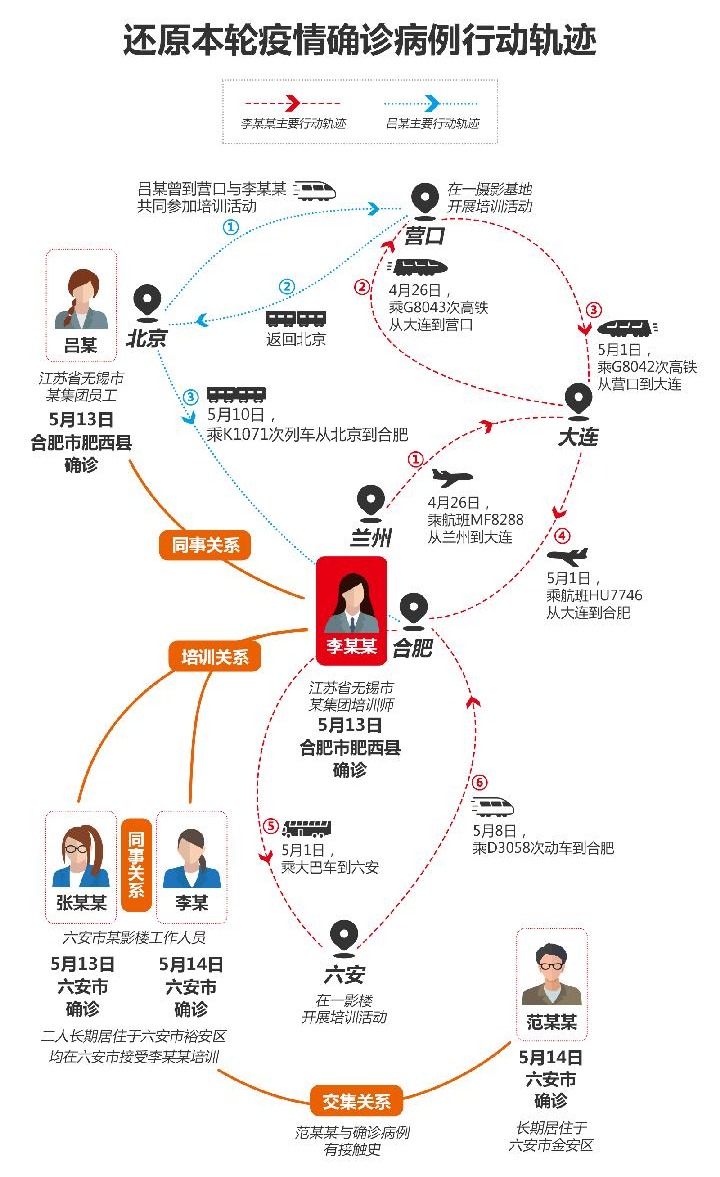

根据合肥市疾控中心的流调报告,此次疫情的首发病例与外地输入相关,具体来看:

- 省外返肥人员未严格隔离:部分病例在返回合肥前曾前往中高风险地区,但未严格执行居家健康监测,导致病毒在社区扩散。

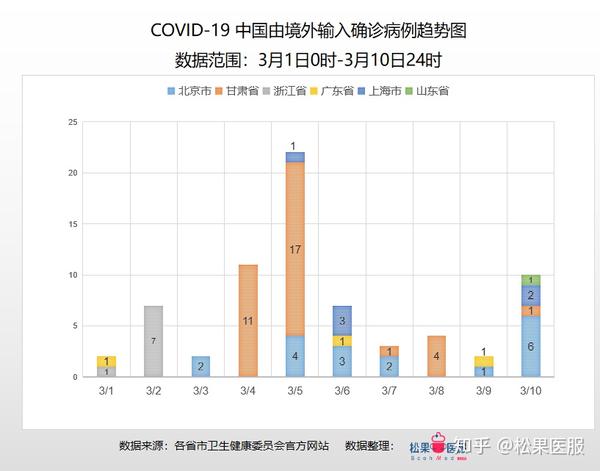

- 冷链物流传播风险:合肥作为物流枢纽,部分进口冷链食品的外包装检测出新冠病毒,可能成为传播媒介之一。

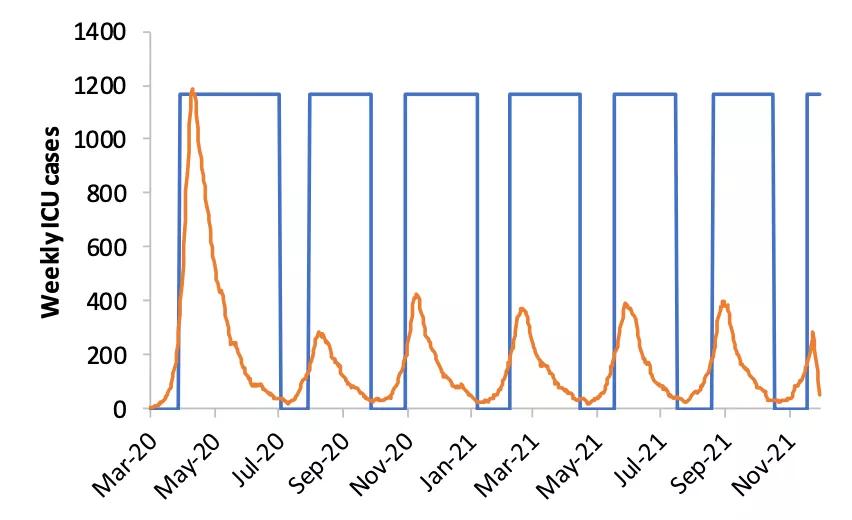

奥密克戎变异株的高传染性

基因测序显示,合肥此轮疫情的毒株主要为奥密克戎BA.5.2亚分支,其特点是:

- 潜伏期短(2-3天即可发病)

- 传播速度快(R0值高达10以上)

- 隐匿性强(部分感染者无症状,但具备传染性)

这使得病毒在未被发现的情况下已在社区内形成传播链。

早期防控漏洞

尽管合肥的常态化防控措施较为严格,但仍存在以下问题:

- 核酸检测覆盖率不足:部分重点人群未按要求进行定期检测,导致早期病例未被及时发现。

- 公共场所扫码执行不严:部分商场、餐饮场所的“健康码”核验流于形式,未能有效追踪密接者。

- 跨区域协查滞后:与周边城市的疫情信息共享不及时,导致输入风险未能提前预警。

疫情传播特点

多链条并行传播

不同于以往单一传播链,合肥此轮疫情呈现多源头、多链条特点,包括:

- 家庭聚集性感染(多个家庭成员相继确诊)

- 校园传播(部分中小学出现聚集性病例)

- 职场传播(写字楼、工厂等密闭空间成为传播热点)

无症状感染者比例高

由于奥密克戎的特性,约40%的感染者无明显症状,但仍具备传染性,这使得防控难度加大。

社会面传播风险持续存在

在疫情初期,部分病例的活动轨迹涉及菜市场、公交地铁等人员密集场所,导致社会面传播风险较高。

合肥的防控应对措施

面对疫情,合肥市政府迅速采取了一系列措施:

精准封控与流调溯源

- 划定高风险区,实行“足不出户”管理。

- 组建流调专班,24小时内完成病例轨迹排查。

大规模核酸检测

- 启动多轮全员核酸检测,确保“应检尽检”。

- 推广“抗原筛查+核酸确诊”模式,提高检测效率。

加强社会面管控

- 暂停非必要聚集性活动,关闭娱乐场所。

- 强化“健康码+行程码”双码核验。

医疗资源保障

- 启用方舱医院,确保轻症患者集中收治。

- 优化分级诊疗,避免医疗挤兑。

经验与教训

输入性风险仍是关键

未来需加强跨省市协查机制,尤其是对中高风险地区返肥人员的管控。

提高早期监测灵敏度

推广“常态化核酸+重点人群筛查”模式,确保早发现、早处置。

加强公众防疫意识

部分市民防疫松懈,需持续宣传个人防护(戴口罩、少聚集)。

优化应急响应机制

建立更高效的疫情预警系统,提升基层防控能力。

安徽合肥此轮疫情的起因是多重因素叠加的结果,包括输入性病例、奥密克戎的高传染性及早期防控漏洞,尽管合肥在后续防控中采取了有力措施,但此次疫情仍提醒我们:疫情防控不能松懈,需持续优化策略,提高社会协同应对能力,合肥及全国其他城市应从中吸取经验,构建更科学、更高效的防疫体系。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~