哈尔滨被网暴,当一座城市成为舆论风暴的牺牲品

在互联网时代,一座城市可以因为一场雪、一碗麻辣烫、一首歌而突然爆红,也可能因为一场争议、一个谣言、一次舆论风波而陷入网暴的漩涡,2023年冬季,哈尔滨因冰雪旅游火爆出圈,成为全国瞩目的焦点,但随之而来的不仅是赞美,还有铺天盖地的指责、曲解甚至恶意攻击。

哈尔滨,这座被誉为“东方小巴黎”的北方冰城,为何会突然成为网络暴力的靶子?在这场舆论风暴中,我们看到的不仅是地域歧视的沉渣泛起,更是网络时代信息传播的失控与公众情绪的极端化。

哈尔滨的“爆红”与“被黑”

2023年底至2024年初,哈尔滨凭借冰雪大世界、中央大街、索菲亚教堂等景点,吸引了无数游客,社交媒体上,“南方小土豆勇闯哈尔滨”“尔滨,你让我感到陌生”等话题频频登上热搜,哈尔滨的旅游热度甚至超过了三亚、云南等传统旅游胜地。

随着关注度的飙升,负面声音也随之而来,一些游客因排队时间过长、景区管理问题在网络上发泄不满,部分自媒体为了流量刻意放大矛盾,甚至编造谣言。

- “哈尔滨宰客”谣言:有人声称在哈尔滨吃一碗牛肉面被收200元,后经证实是恶意剪辑的视频。

- “本地人歧视外地游客”:个别商家服务态度差被放大为“哈尔滨人排外”,导致地域攻击。

- “冰雪大世界退票事件”:因天气原因部分设施未能开放,部分游客要求退票,被某些媒体渲染成“哈尔滨旅游崩盘”。

这些言论迅速发酵,哈尔滨从“网红城市”变成了“被网暴城市”,甚至有人喊出“再也不去哈尔滨”的口号。

网暴背后的逻辑:流量、偏见与情绪宣泄

为什么一座城市会突然成为网络暴力的对象?这背后有几个关键因素:

流量至上的自媒体推波助澜

在短视频时代,许多自媒体为了博眼球,刻意制造对立,把个别商家的不良行为放大成“哈尔滨人都在宰客”,或者把游客的个别不满渲染成“哈尔滨旅游彻底翻车”,这种断章取义的报道,让哈尔滨的形象被严重扭曲。

地域歧视的隐形发酵

长期以来,东北地区在互联网上承受着不少刻板印象,东北人素质低”“东北经济落后”等,当哈尔滨出现负面新闻时,这些偏见被迅速激活,导致舆论一边倒地批判,甚至有人借机发泄对东北的地域歧视。

游客期望与现实落差

哈尔滨的爆红让游客数量激增,但城市的接待能力有限,导致部分游客体验不佳,当他们的不满被放大,就形成了“破窗效应”——越来越多人跟风吐槽,甚至无中生有地攻击。

网暴对城市的伤害

网络暴力不仅影响个人,也会对一座城市的经济、文化和社会心理造成深远影响。

旅游经济受损

哈尔滨的冰雪旅游是重要的经济支柱,而网暴可能导致游客减少,2024年初,部分旅行社反馈,原本预定的哈尔滨旅行团出现退订潮,一些游客因担心“被宰”而改变行程。

城市形象被污名化

一座城市的声誉需要多年积累,但可能因为几天的网暴而毁于一旦,哈尔滨人热情好客的形象被“宰客”“排外”等标签取代,这种污名化短期内难以消除。

本地人的心理冲击

许多哈尔滨市民感到委屈:“我们努力让游客玩得开心,为什么最后被骂的是我们?”这种不公平的指责,会让本地人对网络舆论产生抵触,甚至影响城市的长远发展。

如何应对城市网暴?

面对网暴,哈尔滨并非无计可施,以下几点或许能帮助城市和公众更理性地看待舆论风波:

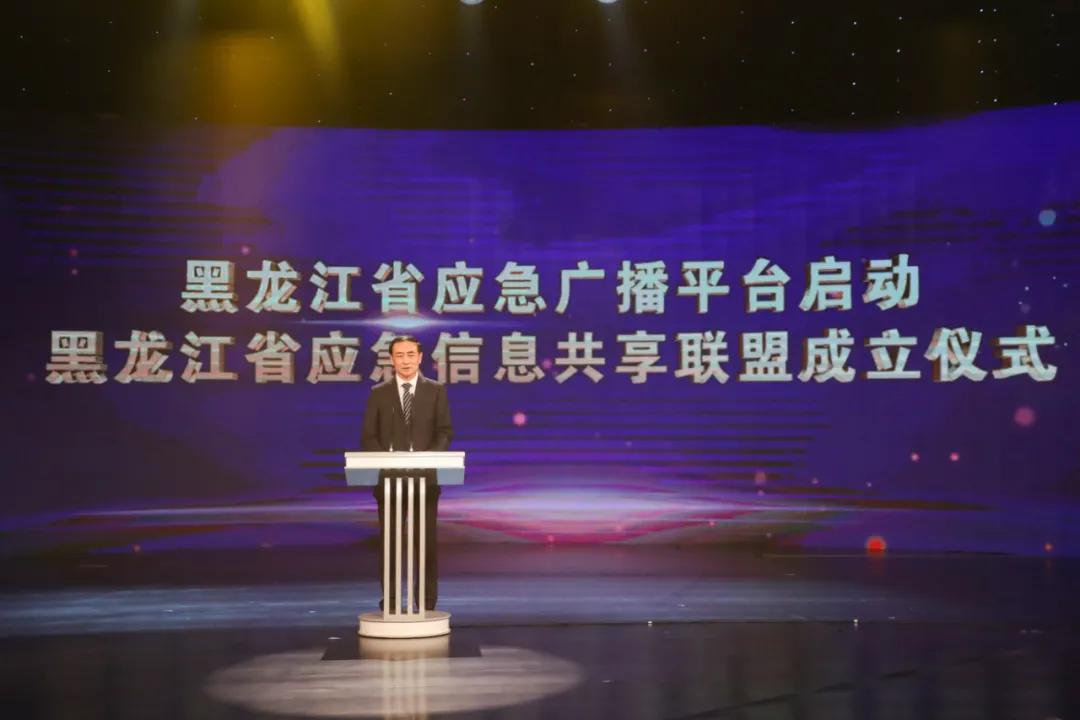

政府与媒体及时澄清谣言

哈尔滨市政府和主流媒体应迅速回应不实信息,公布真实数据,比如旅游投诉率、物价监管措施等,避免谣言扩散。

游客理性发声,避免情绪化跟风

游客在遇到问题时,应通过正规渠道投诉,而不是在网络上发泄情绪,网友也应辨别信息真伪,不盲目跟风攻击。

平台加强内容审核,打击恶意造谣

短视频和社交平台应加大对地域攻击、不实信息的管控,对恶意带节奏的账号进行封禁,减少不实信息的传播。

城市提升服务,用行动回应质疑

哈尔滨可以借此次事件优化旅游管理,比如加强市场监管、提升服务质量,用更好的体验赢得游客的认可。

不要让网暴毁掉一座城市的努力

哈尔滨被网暴,不仅仅是一座城市的遭遇,更是整个互联网生态的缩影,在信息爆炸的时代,我们每个人都有可能成为网络暴力的受害者,也可能在不经意间成为施暴者。

城市和人一样,有优点也有不足,哈尔滨的冰雪美景、热情市民、独特文化值得被看见,而不是被片面的指责淹没,如果我们能用更理性的态度看待问题,或许网络世界会少一些戾气,多一些理解。

下一次,当某座城市成为舆论焦点时,我们是否可以多一分思考,少一分盲从?毕竟,每一座城市都承载着无数人的热爱与梦想,它们不该轻易成为网络暴力的牺牲品。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~