合肥疫情封锁,一座城市的暂停键与重启密码

2022年10月,合肥按下了那个意料之外却又在情理之中的"暂停键",当疫情防控指挥部发布部分区域临时管控通告时,这座素有"江淮首郡、吴楚要冲"之称的城市,瞬间从车水马龙的喧嚣中沉静下来,街道空了,商场关了,小区静了,只有核酸检测点的长队提醒着人们:这是一场没有硝烟的战争,合肥的疫情封锁不仅是一段特殊时期的城市记忆,更成为观察中国城市治理现代化进程的一扇窗口,它折射出应急管理体系的韧性、科技赋能的创新实践,以及市井生活中那些令人动容的坚韧与温情。

合肥的封锁管理呈现出鲜明的"科学精准"特征,避免了"一刀切"式的粗暴管控,与某些城市全域静态管理不同,合肥采取了"分区分级差异化防控"策略,将瑶海区、蜀山区等出现阳性病例的区域划为封控区,实行"区域封闭、足不出户";邻近区域则为管控区,限制人员聚集;其他低风险区域保持正常生产生活秩序,这种"外科手术式"的精准防控,得益于合肥在数字经济领域的深厚积累,市疫情防控指挥部依托"皖事通"平台,整合了公安、卫健、交通等18个部门的数据资源,构建起覆盖1200万人口的疫情防控数字地图,通过算法模型实时分析核酸检测结果、流调轨迹和场所码扫描数据,能够以小区甚至楼栋为单位动态调整风险等级,这种"用数据说话"的决策模式,最大程度减少了防控措施对经济社会运行的影响,2022年合肥GDP仍保持4.3%的增速,高于全国平均水平。

在封锁期间,合肥的城市治理体系经历了一场压力测试,也催生了一系列创新实践,社区"网格化"管理机制展现出惊人效能——全市701个社区被划分为4832个网格,每个网格配备专职网格员和志愿者团队,形成"15分钟应急响应圈",在包河区某封控小区,当居民王女士突发急性阑尾炎时,从拨打社区热线到120闭环转运至定点医院仅用时13分钟,这种精细化服务背后,是合肥多年深耕的"智慧城市"建设成果:物联网设备监控社区动态,AI客服处理80%的常规咨询,无人机为隔离居民配送药品...这些科技手段不仅提高了防控效率,更重塑了传统治理模式,特别值得一提的是,合肥创新推出的"帮您办"服务平台,整合了200多项政务服务,让居民在封锁期间依然能在线办理社保、公积金等业务,真正实现了"数据多跑路,群众少跑腿"。

封锁下的市井生活,是这座城市最真实的温度计,在庐阳区双岗老街,经营了30年的"老五煎饺"虽然暂停堂食,老板张建军却带着员工连夜赶制2000份速冻煎饺,通过社区团购配送给老顾客;在政务区某封闭小区,钢琴老师李敏在阳台开设"空中音乐课",琴声飘荡中邻居们隔空合唱《我和我的祖国》;安徽医科大学第一附属医院的医护人员更是在走廊里用手机灯光为隔离病区的产妇庆祝生日...这些平凡而温暖的瞬间,构成了合肥抗疫的民间叙事,特别令人动容的是城市"摆渡人"群体——快递小哥王磊连续40天睡在配送站点,每天骑行100多公里运送物资;出租车司机组成"爱心车队",免费接送血透患者就医;社区工作者张红霞的记事本上密密麻麻记录着独居老人的用药需求...正是这些普通人的坚守,让冰冷的防控措施有了人性的温度。

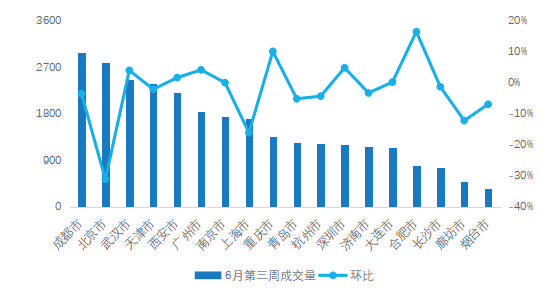

从更广阔的视角看,合肥疫情封锁提供了一个观察中国城市治理现代化的鲜活样本,这座城市将科技创新基因深度融入疫情防控,形成了独具特色的"合肥模式":以科学防控为前提,以科技赋能为手段,以民生保障为底线,与武汉疫情初期的被动应对比,合肥展现出更加成熟的危机应对能力;与上海疫情期间的物资短缺对照,合肥的"菜篮子"保供体系运转高效,重要民生商品储备达到15天以上消费量,这种进步源于合肥对公共卫生事件的前瞻性布局——早在2021年就建成覆盖城乡的传染病监测直报系统,组建3000人的流调溯源队伍,并定期开展多场景应急演练,更值得思考的是,合肥在封锁期间建立的"平急转换"机制,如商超"线上接单+线下配送"模式、企业"闭环生产"方案等,不少已转化为常态化服务能力,为后疫情时代的城市治理留下了制度遗产。

当2023年春天来临,合肥的樱花如期绽放时,那段封锁记忆已沉淀为城市肌理的一部分,回望这场考验,它不仅是与病毒的较量,更是一次城市治理能力的全面检阅,合肥用科技与温情交出了一份独特答卷:无人机巡航的夜空下,社区工作者打着手电核对名单;大数据平台冷静运算的同时,志愿者为独居老人送去热乎饭菜;严格管控的小区门口,居民为值守人员挂上自制感谢卡...这些看似矛盾的场景恰恰构成了中国式疫情防控的完整图景——既有科学的冷峻,又有人文的暖意,正如一位合肥市民在解封当日写在朋友圈的话:"这座城市教会我们,应对危机不仅需要钢铁般的意志,更需要瓷器般的精细和棉花般的柔软。"或许,这正是合肥疫情封锁留给所有城市最宝贵的启示:真正的韧性,来自于技术理性与人性光辉的合奏。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~