合肥疫情问责风暴,权力、责任与公共信任的重构

疫情之下的问责逻辑

2022年,新冠疫情在全国多地反复,安徽合肥亦未能幸免,随着防控措施的不断调整,公众对政府应对能力的质疑逐渐升温,合肥市启动了一场针对疫情防控失职行为的问责行动,多名官员被追责,这场问责风暴不仅是对具体责任的追究,更是对公共治理体系的一次深刻拷问:在突发公共卫生事件中,权力如何被规范?责任如何被落实?公众信任如何被重建?

本文将从合肥疫情的发展脉络、问责的具体案例、制度反思及未来改进方向等角度,探讨这场问责风暴背后的深层意义。

合肥疫情发展及防控挑战

2022年春季,奥密克戎变异株在全国多地扩散,合肥作为安徽省会,面临严峻的输入性疫情压力,尽管政府迅速采取封控、核酸检测等措施,但疫情仍在部分区域出现扩散。

防控短板暴露

- 核酸检测组织混乱:部分区域检测点设置不合理,导致人员聚集,增加感染风险。

- 流调信息滞后:密接者追踪不及时,部分病例未被及时发现,造成社区传播。

- 物资保障不足:封控区生活物资配送不及时,引发民众不满。

公众情绪激化

社交媒体上,合肥市民对防控措施的批评日益增多,尤其是个别基层工作人员态度粗暴、政策执行僵化等问题,加剧了官民矛盾,在此背景下,合肥市政府不得不启动问责机制,以回应社会关切。

问责风暴:谁该为疫情失控负责?

2022年4月,合肥市纪委监委发布通报,对疫情防控不力的相关责任人进行严肃处理,被问责的官员涉及多个层级:

基层干部:执行不力

- 某社区书记被免职:因未严格落实封控措施,导致疫情外溢。

- 街道办主任受处分:核酸检测组织混乱,造成交叉感染风险。

职能部门:监管缺位

- 区卫健委负责人被警告:流调信息上报延迟,影响全市防控决策。

- 市场监管官员被记过:对保供企业监管不力,导致部分物资价格暴涨。

高层领导:指挥失误

- 某副区长被调离岗位:在疫情初期研判不足,未能及时升级防控措施。

这些问责案例表明,合肥市试图通过“自上而下”的追责机制,重塑疫情防控的责任链条,公众的质疑并未完全消除:

- 问责是否公平? 部分民众认为,真正的高层决策者未被触及,基层干部成了“替罪羊”。

- 问责能否解决问题? 单纯的处罚是否足以改进未来的防控体系?

制度反思:问责之后,如何避免重蹈覆辙?

问责只是手段,而非目的,合肥疫情暴露出的问题,反映了我国应急管理体系中的一些深层次矛盾:

权责不对等:基层的困境

基层干部往往承担最繁重的防控任务,但缺乏足够的资源和决策权,一旦出事,他们首当其冲被问责,而高层决策者却可能因“集体决策”免责。

信息透明度不足

公众对疫情数据的质疑,部分源于信息发布不及时、不透明,如果政府能更早、更详细地公布疫情动态,民众的恐慌和不满或可减少。

刚性防控与柔性管理的矛盾

“一刀切”的封控措施容易激化矛盾,如何在严格防疫与保障民生之间找到平衡,是未来防控体系优化的关键。

未来方向:从问责到治理现代化

合肥疫情问责风暴的意义,不仅在于惩处失职者,更在于推动治理体系的改进:

建立科学的责任划分机制

明确各级官员的权责边界,避免“层层加码”或“层层甩锅”。

强化公众参与和监督

让市民、媒体、社会组织在疫情防控中发挥更大作用,形成政府与社会的良性互动。

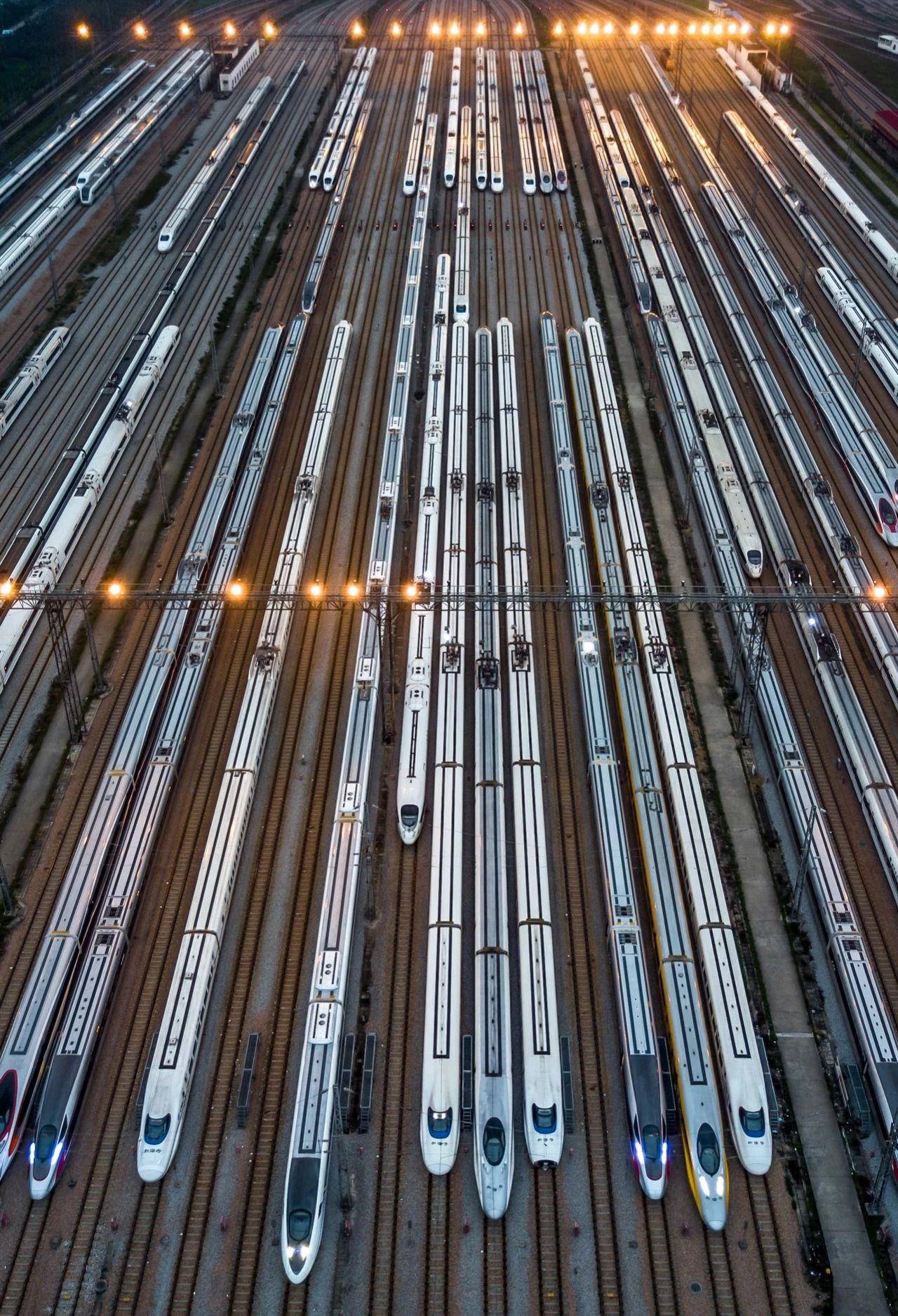

提升应急管理智能化水平

利用大数据、人工智能优化流调、物资调配等环节,减少人为失误。

问责不是终点,而是新的起点

合肥疫情问责风暴,是一场关于权力与责任的公共课,它提醒我们,在突发公共卫生事件中,政府不仅要“雷霆问责”,更需“刀刃向内”,推动制度性改革,唯有如此,才能真正重建公众信任,让城市在危机中更具韧性。

(全文约1200字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~